Une vie au service de l’éducation comparée, de la promotion de la diversité et du dialogue des langues et des cultures. Lê Thanh Khôi (1923-2025)

par Régis Malet – Président de l’Association Francophone d’Education Comparée, Université de Bordeaux, Université Normale de la Capitale, Institut Universitaire de France.

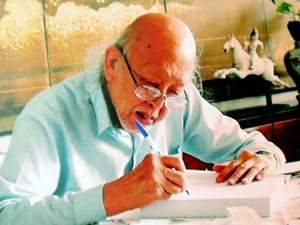

Le Professeur Lê Thanh Khôi nous a quittés au début de cette année 2025, à l’âge vénérable de 102 ans. Figure emblématique de l’éducation comparée et pilier de la vietnamologie, il laisse derrière lui un héritage intellectuel d’une richesse exceptionnelle, fruit d’une vie consacrée à la recherche, à l’enseignement et au dialogue interculturel. Nous tenons à saluer la mémoire d’un intellectuel dont l’œuvre a marqué notre discipline et inspiré plusieurs générations de chercheurs en éducation, langues et cultures à travers le monde.

Une trajectoire intellectuelle entre Orient et Occident

Né à Hanoï en 1923 dans une famille de lettrés imprégnée des traditions bouddhique et confucéenne, Lê Thanh Khôi incarnait cette rencontre féconde entre les cultures d’Orient et d’Occident qui allait caractériser toute son œuvre (Le Thanh, 2001). Fils aîné d’une fratrie de trois garçons, il grandit dans un environnement intellectuel stimulant. Son père, Lê Thành Ý, enseigna notamment au Lycée français Albert Sarraut à Hanoï, tandis que sa mère, Phạm Thị Nghĩa, figurait parmi les premières femmes institutrices du Vietnam. Cette double influence culturelle, vietnamienne et française, a certainement façonné sa vision du monde et son itinéraire académique et intellectuel (Nguyen, 2025).

Durant sa jeunesse, Lê Thanh Khôi se passionna pour la lecture et l’écriture poétique, publiant ses premiers recueils dès les années 1940, comme L’Offrande des Tubéreuses en 1942. Ses études à la faculté de Droit de Hanoï furent interrompues en 1945 par les bouleversements politiques liés à la période coloniale. Sa trajectoire prit un tournant décisif lorsque ses parents l’envoyèrent en France poursuivre sa formation en 1947. Ce passage de l’Orient à l’Occident, loin d’être une simple migration géographique, constitua pour lui l’occasion d’un enrichissement intellectuel considérable qui allait nourrir sa pensée tout au long de sa vie.

À Paris, il démontra rapidement une volonté et des capacités exceptionnelles en obtenant en 1949 son doctorat d’économie avec une thèse sur le Japon, complétant sa formation par une licence de lettres et deux diplômes de l’École des Langues Orientales (vietnamien et chinois), ainsi qu’un diplôme de l’Académie de Droit International de La Haye en 1950 (Nguyen, 2025). Cette formation pluridisciplinaire et plurilingue lui conféra une capacité rare à appréhender les questions éducatives dans leur complexité et leur diversité culturelle.

Un parcours académique d’exception

La carrière professionnelle de Lê Thanh Khôi se développa d’abord dans le champ universitaire français. Assistant à la Faculté de Droit et des Sciences, chargé de cours à l’Université de Caen puis à l’université de Nanterre, il rejoignit en 1960 l’Institut d’Étude du Développement Économique et Social comme chercheur et secrétaire général de la revue Tiers-Monde. Cette période fut marquée par ses premières publications majeures, notamment Le Viêt Nam – Histoire et Civilisation (Minuit, 1955) et deux ouvrages dans la collection « Que sais-je? » des Presses Universitaires de France : L’Économie de l’Asie du Sud-Est (1958) et Histoire de l’Asie du Sud-Est (1959).

Le tournant des années 1960 marqua le début d’une brillante carrière internationale comme consultant auprès de diverses organisations internationales : UNESCO, Programme des Nations-Unies pour le développement, Bureau International du Travail à Genève, Agence de Coopération Culturelle et Technique, Université des Nations-Unies à Tokyo… Ces expériences internationales permirent à Lê Thanh Khôi de construire une connaissance fine des systèmes éducatifs du monde entier et nourrirent sa réflexion théorique dans le champ de l’éducation comparée. Son engagement sur plusieurs scènes éducatives et ses travaux novateurs furent couronnés en 1968 par un doctorat en lettres et sciences humaines, avec une thèse principale intitulée L’Industrie de l’enseignement, qui fut publiée aux Éditions de Minuit, et une thèse complémentaire sur la planification de l’éducation. Ces travaux pionniers témoignaient déjà de son souci d’étudier l’éducation sous des angles multiples, combinant de façon originale approches économique, sociologique et culturelle (Le Thanh, 1991).

La consécration académique vint en 1971 avec son élection comme professeur à l’Université Paris V – René-Descartes, où il enseigna l’éducation comparée ainsi que l’éducation et le développement économique et social jusqu’à sa retraite en 1992 (Stromquist, 2016). Son influence académique s’étendit bien au-delà des frontières françaises, puisqu’il accomplit diverses missions, en tant que consultant ou professeur invité, dans une quarantaine de pays d’Afrique, d’Asie, d’Europe et d’Amérique. Cette dimension internationale de son parcours, tout comme ses nombreux ouvrages traduits en plusieurs langues, firent de lui un véritable passeur entre les cultures et les traditions intellectuelles.

Une œuvre inspirante pour l’éducation comparée

L’apport de Lê Thanh Khôi au champ de l’éducation comparée est significative à bien des égards. Dans son ouvrage de référence L’éducation comparée (1981), il définit cette discipline comme « la science qui a pour objet de dégager, d’analyser et d’expliquer les ressemblances et les différences entre des faits éducatifs, et/ou leurs rapports avec l’environnement politique, économique, social, culturel » (Le Thanh, 1981, p. 42). Sa contribution majeure réside dans sa manière originale d’aborder l’éducation comparée, en se démarquant résolument des approches traditionnelles qui se contentaient de juxtaposer des descriptions de systèmes éducatifs. Lê Thanh Khôi n’a eu cesse de plaider au contraire pour une approche dynamique et contextualisée, attentive aux dimensions historiques, politiques, culturelles, économiques et sociales qui façonnent les systèmes éducatifs et les relient entre eux dans des histoires croisées (Le Thanh, 1991).

Son œuvre maîtresse, Éducation et civilisations, publiée en deux tomes (1995 et 2001), constitue une somme impressionnante qui « vient couronner un grand œuvre pétri d’humanisme européen et de sagesse asiatique » (Le Thanh, 1995, p. 7). Dans cet ouvrage ambitieux, il développe une étude approfondie des relations entre éducation et civilisations à travers l’histoire et l’espace, démontrant comment l’éducation participe à la dynamique endogène des civilisations. Sa méthode, alliant interdisciplinarité et approche interculturelle, imprégnée d’expériences sensibles au contact des cultures, représente un modèle pour les recherches contemporaines en éducation comparée (Malet 2008, 2020 & 2021). Ce qui caractérise l’approche de Lê Thanh Khôi et en fait une figure inspirante en éducation comparée, tient sans doute à sa capacité exceptionnelle à naviguer entre différentes traditions intellectuelles et culturelles, et à produire du sens de ce contact.

Dans une démarche d’analyse comparative transculturelle, Lê Thanh Khôi a aussi examiné les caractéristiques esthétiques d’œuvres d’art issues de diverses cultures, établissant des normes universelles de beauté tout en reconnaissant la diversité artistique. Ses ouvrages, tels Voyages dans les cultures du Viêt Nam (2001), offrent une exploration érudite de la vie spirituelle et matérielle de régions culturellement significatives, s’appuyant sur une connaissance approfondie des civilisations sinisées et une perspective globale. Ses œuvres littéraires, comme Pierre d’amour (1959), révèlent un style lyrique, invitant le lecteur à découvrir la richesse poétique de la littérature vietnamienne. Cette richesse de perspectives, qui ne fait pas de Lê Thanh Khôi un chercheur en éducation au sens étroit, mais proprement un intellectuel dont l’itinéraire est marqué par les contacts culturels et linguistiques qui ont enrichi son répertoire d’écriture et d’expression, se reflète dans l’ensemble de son œuvre, qui comprend au total vingt-deux livres publiés seul et vingt en collaboration.

Un héritage humaniste et intellectuel fécond

Au carrefour de ses contributions scientifiques et poétiques, Lê Thanh Khôi incarnait un humanisme profond, nourri tant par la sagesse orientale que par les traditions intellectuelles occidentales. Cette dimension universelle de sa pensée s’accompagnait d’un engagement constant pour le dialogue des cultures et la valorisation de la diversité culturelle (Le Thanh, 1992). Offrant une approche ouverte, dialogique et expansive de la production de savoirs sur les sociétés, il était l’antithèse de la figure du spécialiste ou de l’expert, dont la focalisation étroite limite le rayonnement et l’influence de la production scientifique contemporaine. Cette pensée humaniste, couplée à une capacité à penser au-delà des catégories établies ou des chapelles disciplinaires, en font une figure profondément inspirante. Sa double appartenance culturelle lui conférait une position privilégiée pour analyser les enjeux éducatifs dans leur dimension universelle tout en restant attentif aux spécificités culturelles.

Son engagement pour la francophonie et pour le dialogue franco-vietnamien s’est également manifesté tout au long de sa vie, notamment à travers ses publications sur l’histoire et la culture vietnamiennes, comme Histoire du Viêt Nam des origines à 1858 (1982) ou Voyage dans les cultures du Viêt Nam (2001) (Le Thanh, 2001, p. 8-10). En 2015, il concrétisa cet attachement à ses racines en faisant, avec son épouse Thâm Thi Hông Anh, une donation d’œuvres d’art de leur collection au Musée d’Ethnographie du Vietnam à Hanoï (Nguyen, 2025).

L’héritage intellectuel de Lê Thanh Khôi est tangible et continue d’inspirer les chercheurs en éducation comparée à travers le monde. Son approche interdisciplinaire et interculturelle de l’éducation comparée reste d’une actualité brûlante à l’heure de la mondialisation et des défis éducatifs globaux. Sa capacité à penser l’éducation dans ses relations complexes avec les dimensions économiques, sociales, politiques et culturelles offre un cadre conceptuel précieux pour analyser les transformations contemporaines des systèmes éducatifs.

Notamment, sa réflexion sur le rôle de l’éducation dans le développement endogène des civilisations résonne particulièrement avec les préoccupations actuelles concernant la préservation de la diversité culturelle face aux tendances homogénéisantes de la mondialisation (Le Thanh, 1995). En ces temps où les systèmes éducatifs sont confrontés à des défis sans précédent et où le dialogue interculturel apparaît plus nécessaire que jamais, la pensée de Lê Thanh Khôi nous offre des ressources intellectuelles précieuses. Son œuvre nous rappelle que l’éducation comparée n’est pas seulement un exercice académique, mais une démarche humaniste essentielle pour « mieux comprendre sa propre culture et mieux se comprendre soi-même » (Le Thanh, 1991, p. 215).

Au nom de notre communauté de recherche, nous tenons à exprimer notre gratitude envers le grand passeur et la figure inspirante que fut Lê Thanh Khôi. Son œuvre continuera à nourrir nos réflexions et à inspirer les générations futures de chercheurs dans le domaine de l’éducation, des langues et cultures. Au-delà de ses contributions scientifiques, c’est aussi l’homme de dialogue, d’ouverture et de paix que nous saluons, celui qui a su jeter des ponts entre les langues, les cultures et les disciplines, entre l’Orient et l’Occident, entre le passé et l’avenir de l’éducation.

Références

Jullien de Paris, M.-A. (1817). Esquisse et vues préliminaires d’un ouvrage sur l’éducation comparée. L. Colas.

Le Thanh, K. (1981). L’éducation comparée. Armand Colin.

Le Thanh, K. (1982). Histoire du Viêt Nam des origines à 1858. Sudestasie.

Le Thanh, K. (1991). L’Education : Cultures et Société. Publications de la Sorbonne.

Le Thanh, K. (1992). Culture, créativité et développement. L’Harmattan.

Le Thanh, K. (1995). Education et Civilisation I : Sociétés d’hier. UNESCO-BIE-Nathan.

Le Thanh, K. (2001). Genèse du monde contemporain. UNESCO-BIE-Nathan.

Le Thanh, K. (2001). Voyage dans les cultures du Viêt Nam. Horizons du Monde.

Malet, R.; Liu, B. (Eds.) (2021). Politiques éducatives, diversité et justice sociale. Perspectives comparatives internationales. Berne: Peter Lang.

Malet, R.; Garnier, B. (Eds.) (2020). Education, Mondialisation et Citoyenneté. Enjeux démocratiques et culturels. Berne: Peter Lang.

Malet, R. (2008). La formation des enseignants comparée. Identité, apprentissage etexercice professionnels en France et en Angleterre, Berne: Peter Lang.

MCFV. (s.d.). LÊ THÀNH KHÔI. Récupéré de https://www.mcfv.eu/le-thanh-khoi/

Mémoires d’Indochine. (2025, février 24). Lê Thành Khôi. Récupéré de https://indomemoires.hypotheses.org/tag/le-thanh-khoi

Nguyen, T. P. (2025, 24 février). Professor Le Thanh Khoi – he left behind a mass of « love-wisdom ». Vietnam.vn. https://www.vietnam.vn/en/giao-su-le-thanh-khoi-ong-de-lai-mot-khoi-tinh-tue-my

UGVF. (2025, février 7). Lê Thành Khôi (1923-2025). Récupéré de https://www.ugvf.org/le-thanh-khoi-1923-2025/

Stromquist, N. P. (2016, 7 août). GD Quốc tế & So sánh: Cuộc hành trình đi tìm công bằng và bình đẳng. LyPham.net. https://lypham.net/2016/08/gd-quoc-te-so-sanh-cuoc-hanh-trinh-di-tim-cong-bang-va-binh-dang/

Oeuvres de Lê Thành Khôi

Lê, T. K. (1949). L’économie de guerre japonaise [Thèse de doctorat]. Université de Paris.

Lê, T. K. (1955). Le Viêt-Nam, histoire et civilisation. Éditions de Minuit.

Lê, T. K. (1958). L’Économie de l’Asie du Sud-Est. Presses universitaires de France.

Lê, T. K. (1959). Histoire de l’Asie du Sud-Est. Presses universitaires de France.

Lê, T. K. (1959). La pierre d’amour. Éditions de Minuit.

Lê, T. K. (1967). L’industrie de l’enseignement. Éditions de Minuit.

Lê, T. K. (Dir.). (1970-1971). Histoire de l’Asie du Sud-Est (2 vol.). Sirey.

Lê, T. K. (1971). L’enseignement en Afrique tropicale. Presses universitaires de France.

Lê, T. K. (1978). Jeunesse exploitée, jeunesse perdue ? Presses universitaires de France.

Lê, T. K. (1978). Socialisme et développement au Viêt-Nam. Presses universitaires de France.

Lê, T. K. (1981). L’éducation comparée. Armand Colin.

Lê, T. K. (1982). Histoire du Viêt Nam. Des origines à 1858. Sudestasie.

Lê, T. K. (Dir.). (1984). Culture et développement. Presses universitaires de France.

Lê, T. K. (1991). Education, Cultures et Sociétés. Publications de la Sorbonne.

Lê, T. K. (1991). Marx, Engels et l’éducation. Presses universitaires de France.

Lê, T. K. (1992). Culture, créativité et développement. L’Harmattan.

Lê, T. K. (1995). Éducation et civilisations. Sociétés d’hier. Nathan / Unesco.

Lê, T. K. (2000). Un désir de beauté. Horizons du monde.

Lê, T. K. (2001). Éducation et civilisations. Genèse du monde contemporain. Horizons du monde / Bruno Leprince / Unesco.

Lê, T. K. (2001). Voyages dans les cultures du Viêt Nam. Horizons du monde.

Lê, T. K. (2005). Quelques pas au sud des nuages. Les Indes savantes.

Lê, T. K. (2008). Histoire et anthologie de la littérature vietnamienne des origines à nos jours. Les Indes savantes.

Lê, T. K. (2014). Lịch sử Việt Nam – từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ XX. Nhã Nam / Thế Giới.